Мы любим спрашивать журналистов, писателей, историков и просто людей, наделенных способностями воспринимать происходящее вокруг не только эмоционально, но и аналитически, о том, какие проблемы их волнуют особенно сильно. И обещаем, что, дескать, возьмём любой текст, любой материал, если он будет рассказывать о чём-то таком общественном, социально значимом, что является по сути личным для человека. Является глубоко личной темой... И мы выполняем это обещание!

Прошлым летом в одном глубоко крайнем районе на севере области заглянул я в Дом культуры – «модельный», как нынче принято. Потолок в ржавых потёках, пол пружинит, со стен сползают лохмотья штукатурки, батареи с хомутами, трубы со следами бесконечной варки. В бесцветных комнатушках столы, стулья, графины и вымпелы, которые, кажется, – вот-вот унесли с партсобрания. Но при этом… Стеклопакеты! И современные мягкие кресла в актовом зале, напичканном проекторами, компьютерами и беспроводными микрофонами. Даже(!) дым-машину заметил.

А в холле – стеклянная витрина, уставленная надраенными кубками и статуэтками со звёздами – блеск и нищета модельной провинции. Той самой – замеченной, отмеченной и, наверняка, включённой в показатели духовно-нравственного развития – в динамичную статистику ведомства, что служит идеологически верно. Я бы сказал, буквально понимая слова Павла Флоренского: «Культура – та верёвка, которую можно бросить утопающему». А в более глобальном плане – и «удушить».

В принципе, можно было бы и не морализировать: описанная картина типична для всей современной модельной культуры, а не только для северов Иркутской области. Разве что там вымирают быстрее, но это, как известно, не причина. Можно было бы. Если бы не одно обстоятельство.

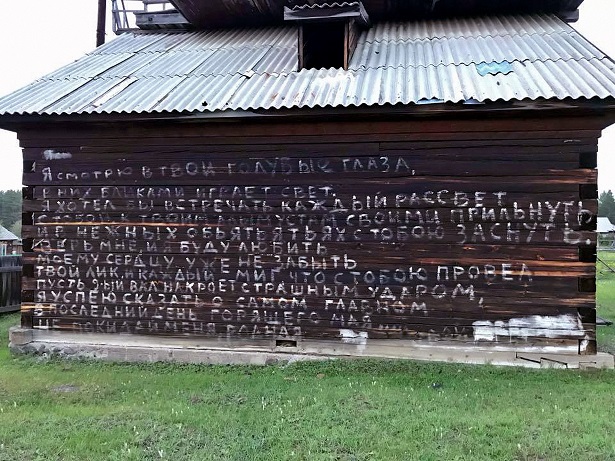

В том Доме на тех облезающих стенах хранительницы провинциального духа – библиотекари – устроили добрую выставку детского рисунка «Я люблю Россию!». Действительно добрую, потому что детей трудно испортить, когда они рисуют. И среди этих милых нарисованных человечков с триколорами, с мамами и папами, и ландшафтами родного края было Нечто – маленький шедевр двенадцатилетней Художницы и, допускаю, «двоечницы» в уроках классического изобразительного искусства. Что-то совсем из души, в духе «Звёздной ночи» Ван Гога, с тем же радужным сюром, но с родными узнаваемыми избушками – кривыми по жизни, а не по состоянию.

Так в моём понимании и выглядит вечный диссонанс традиционной культуры и истинного искусства. Культура всегда зависима от места, времени и обстоятельств, от эпохи, которая её создаёт идеологией ли, деньгами или потребностью. Искусство всегда штучно, тесно и, наверное, даже ущербно по отношению к культуре, всегда конфликтует с массой и её ожиданиями.

– Что с этой девочкой? – спросил у библиотекарей. – Ей бы учиться.

– Где? – указали те на унылые трущобы вокруг, закованные в прекрасные таёжные горы. – Отец рыбак, мать нянечка, улететь отсюда – что до Луны.

– Но так всегда было, – отвечаю, – таланты пробивают дорогу.

– Есть грамоты, – пожали плечами хранители культурного очага. – Её заметили…

Казалось бы, задача культуры – стать почвой для искусства. Иными словами, вовремя распознать искусство и обозначить тренд. А дальше – хотя бы не мешать, а в идеале, всё-таки, – продвинуть его, развить и, быть может... повесить медаль на шею (себе). И в этом случае – медаль заслуженную.

Но тогда культура не должна сорить попсой и ориентироваться обязана, как мне думается, не на идеологию и KPI, а на традиции и выявление новых форм их развития. Это и будет духовный прогресс, а массовое «ретро» вкупе с «нравственно-патриотическим воспитанием» уже в значительной степени привело к импотенции культуры, к её очевидной неприспособленности к интеллектуальному – по-настоящему выразительному и вдохновенному – творчеству.

И я, конечно, не одинок в таком своём видении процессов, происходящих сейчас в нашем культурном пространстве. Многие так видят или пытаются видеть, включая официальных лиц. Включая специалистов, получающих зарплату и вполне искренне болеющих за то, чтобы стало лучше, стало – как надо. Казалось бы, надо. А – недосуг.

Санкции, кризис – модная амнистия для официальной культуры, на которую ориентируются спонсоры. Прошлый год посносил наиболее трендовые (и наиболее интересные, на мой взгляд) проекты в регионе либо поставил их на грань выживания: и фестиваль «Иркнига», и фестиваль искусств «Культурная столица», и детскую книжную ярмарку «Литературный квартал», и различные рок- с джазфестами. Уже точно не состоится заявленный в позапрошлом году второй Байкальский международный культурный форум. Не будет… Не состоится… Что не отменяет событий, так или иначе относящихся к масс-«культуре», к попсе по сути. Голимой попсе. И это симптоматично. Я и сам когда-то летал по северам с политическими транспарантами.

Впрочем, сказать, что регион проседает в культурном пространстве больше соседей или страны, – неправильно. Дома культуры, пусть и типовые, профильные, как типовые ФАПы, ФОКи, строятся массово. Не поспоришь. Но не везде я готов оценить их полезность. Лично видел в районах пустующие новёхонькие объекты социальной сферы – примеры эдакой соцпрофанации, как называют их сами мэры. И уж простите за политический кивок, но пошло это именно от правящей партии, которая должна задавать другой тон в... Попса тоже, в принципе, процветает, а иначе и быть не может, когда в холодильниках – санкции. Массовый караоке, «Раисы», Тимати – хоть что-то скрашивает думы о Крыме.

И давайте будем честны: «Облепиховое лето» – откровенно дрянной фильм. Идеология, опошлившая классика. И спасибо Кустурице, что он хотя бы есть. За то, что та самая средняя температура пока, в общем...

Кто следит, в курсе, что происходит со скрепами в массовке. Но совсем не все знают, что продвинутая питерская «Эрарта» закрыла прогрессивную «Эрарта-сцену», а «Театр.doc», не угодивший властям актуальной документалистикой, так и скитается без площадки. Зато дружно осудили Серебрякова как предателя, зло плюнули в Серебренникова – на слуху они, на виду. А кто читал земляка нашего Вырыпаева, оценившего происходящее в русской культуре как катастрофу? Единицы. Кто воспринял такие же сигналы отовсюду? Кто понял? Многие ли? Здесь глубже телевизора копать надо. За Вырыпаева медаль на шею не повесят.

И за ушедшего Юрского не наградят. Уже в преклонном возрасте он сказал очень глубокую и трагичную вещь: «Искусство потеряло гордость: оно пытается догадаться, что хотят те, кто... сидят в зале». В многоточии – «кто платит деньги». Хотя это, на мой взгляд, не факт, конечно. Современное искусство пытается прогнуться и за кусок чёрствого хлеба: обесценивается не искусство, а отношение к искусству.

И насчёт «гордости» не уверен. Гордость теряет культура, а не искусство. Гнобить, например, губернаторский симфонический оркестр и его дирижёра за успешное выступление в Австрии, мешать с политикой – это наша культура, «культурка», лезущая из зависти и ущербности. Или растаскивать театр «Пилигримы», когда и сорока дней его основателю не минуло, – местечковая дрянь. Или сетовать, что из области уехал очередной талант, не найдя здесь ни понимания, ни поддержки, – тупая ограниченность. Тупая, не побоюсь таких эпитетов. Причинно-следственная связь между отъездом талантливого человека куда бы то ни было и условиями его пребывания где бы то ни было, как правило, гораздо сложнее, чем банальное – «не нашёл понимания и поддержки».

Когда-то на каком-то собрании достойных и культурных людей я обронил идиому про кулика и болото. Кажется, пытался рассказать, зачем нам при всех наших талантах и потенциалах – а этого действительно не отнять! – нужно привозить в Иркутск такие театры, как «АХЕ», «Дерево» или художников-примитивистов, делать из мэппинга не банальное шоу, а световое искусство в слиянии с классикой, а традиционный фольклор насыщать современными ритмами. Обиделись. «Что Вы хотите, Андрей Васильевич, мы же просто функционеры». Вот оно-то и жутко, это «просто». Просто наследие. Просто традиции или просто перерезать ленточку. Просто измерить в цифрах души художников. Просто закрыть глаза, где не просто. Ненаследие это.

«Просто культура» и «просто грамота» за «Звёздную ночь» на обшарпанной стене модельного соцкультбыта.

ВСЕГДА ЧИТАЮ ЖУРНАЛ С УДОВОЛЬСТВИЕМ, ПОРАЖАЮСЬ СМЕЛОСТИ СУЖДЕНИЙ. ЖЕЛАЮ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО АНАЛИЗА ЯВЛЕНИЙ И БОЛЬШЕ ЗАДИРИСТОСТИ

Николай Куцый, профессор, доктор технических наук