О Музыке и ненависти, предательстве и Любви

- Подробности

- Создано: 16.03.2023 13:35

- Просмотров: 6982

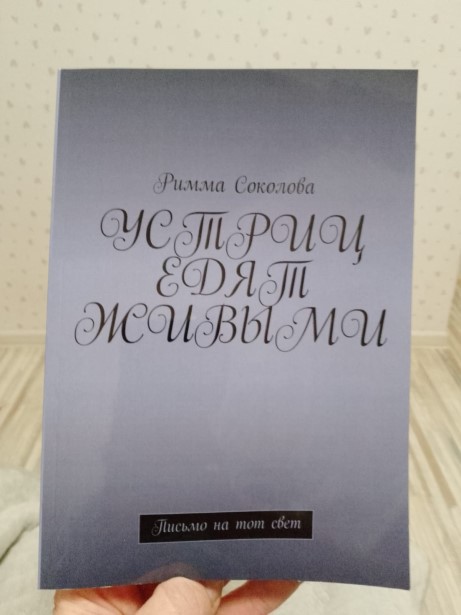

На днях вышла бумажная версия новой книги Риммы Соколовой «Устриц едят живыми или Письмо на тот свет». Посвящена она мужу Владимиру Игоревичу Соколову, композитору, создателю театра Пилигримов. Книга о темных сторонах светлой памяти… Слово автору.

Книгу я начала писать в марте 2019 года. Я уходила в воспоминания о нашей с Володей жизни, и словно оживляла его. Мне становилось легче. Ведь это своего рода психотерапия – выписывать на бумагу все что происходит, происходило. Стихи, которые я включила в эту книгу, рождались в моменты особых переживаний, стрессов. Сильно грустные у меня наступили времена после Володи. Отсюда слезоточивые стихи и безрадостная проза. Но так сложилась жизнь. В моем повествовании нет ни слова выдумки.

Издать книгу очень дорого стоит. Потому, чтобы сократить затраты, я сама освоила издательскую программу, и начала в ней книгу собирать. Может быть что-то я сделала неправильно, где-то не очень красиво... Зато произошло самое главное для меня, для Володи – книга издалась. Книга в память о нем. Хоть я и написала по большей части о тёмных сторонах светлой памяти, это неважно уже. Важно чтоб читатели почувствовали, что такое хорошо и что такое плохо, увидели, так, как поступили с нами, с Володей, со мной... Так нельзя. Это смертельно опасно. Книга о том, как уничтожали талант, убивали, жрали как устрицу – живьем, как плевали вслед ушедшему... И, конечно, книга о любви. О любви, которая не перестает. У меня дня не проходит, чтоб я не думала о Володе. Я люблю его. И он меня любит с неба. Он даже кормит меня до сих пор. В силу жизненных обстоятельств, в частности, своей болезни, я вынуждена сдавать в аренду нашу с Володей квартиру. Кроме этого, я получаю авторские вознаграждения за его музыку. Вот такая забота с того света. Ну не перестает любовь. Она есть, и я это знаю, чувствую, ощущаю...

Из книги:

Все все знают… Все как обычно… Но только я знаю, какой ты был на самом деле. Настоящий, домашний, одинокий и единственный… в халате и тапочках… Мы с тобой прожили огромную жизнь… Десять лет как один день… Теперь я гуляю сама по себе… по твоей дороге в обнимку с семью ветрами… а ты наблюдаешь за мной со своего облака…

23 ноября 2018 года. Областная больница. Ты лежишь на кроватке, а я сижу напротив в кресле-каталке. Смотришь на меня внимательно-внимательно, словно запомнить хочешь, словно фотографируешь на память, и вдруг говоришь: «Люблю тебя, дуру такую». И столько нежности в этих словах, столько трепета! И стало страшно. Здесь я осознала, что это конец, абсолютный, окончательный, все, больше ничего не будет, больше не на что надеяться. Закрываю уши, чтобы не слышать голос. Твой голос слышать не могу. Сопротивляюсь: предатель… предатель, зачем ты меня предаешь, зачем уходишь, ненавижу. Бог, и тебя я тоже ненавижу, зачем забираешь, он же так хочет жить. Все, я не буду тебе молиться. Никогда не буду. Ты предатель… А сама улыбаюсь до ушей, изображаю радость…

— Дура ты моя… иди сюда, садись вон там в ноги… дай мне ручку… - Взял за руку крепко-крепко. И смотрим друг на друга. Запоминаем. Каждый свое. Прижалась к нему, рядом притулилась на больничной койке, нюхаю волосы. Надо набыться, налюбиться, запомнить взгляд, запах, звук. Все запомнить, все вместить в себя, чтобы потом на каждый день хватило, делить буду по капелькам, по чуть-чуть, чтобы навсегда хватило, на все мою оставшуюся жизнь. Чтоб с избытком, чтобы и потом, чтобы после нас еще долго-долго… Срочно набыться… Только как?

Мы были одинаковые, только миру свою одинаковость транслировали по-разному. Именно эта одинаковость и спасла наше совместное бытие. Могли молчать вечер напролет. Зайдешь в комнатку: «Дай головочку поцелую» и уйдешь к себе. А то и чай нальешь, принесешь, бутерброд икрой намажешь. Так набуровишь, что икра на пол падает. В комнатку заглядываешь, стоишь минуту на пороге скромно. Садишься на уголок кровати, словно стесняешься, рассказываешь о чем-нибудь. «Ешь давай, тебе для крови полезно». Всегда икру покупал для моей крови… Главное, что друг у друга в поле зрения. Это называется — просто быть. А теперь как быть? Тебя ведь нет в поле зрения…

В изголовье твоя фотокарточка

В белой рамке под тонким стеклом.

Я теперь беспризорная ласточка,

Навсегда потерявшая дом.

Я любуюсь влюбленными парами,

Под июльской блуждаю луной,

Обнимаясь с ночными кошмарами…

И каждый с разлуку длиной.

И не дай бог кому—то услышать,

Как, вытягиваясь в струну,

На чужой, обветшалой крыше,

Воет ласточка на луну…

Я долго училась этому — просто быть. Быть и не мешать, помогать, а не мельтешить, молча разговаривать. Надо тебе побыть одному, уезжаю в деревню к отцу или в нашу маленькую студию на Карла Маркса, чтобы если вдруг что-то случится, быстро приехать…. Можешь ночью позвонить: «Что делаешь, приезжай, не могу один, с тобой хочу». «Вова, ну ты гад. Сейчас буду».

Только сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, почему ты так тяжело реагировал на посторонние звуки, называя их «суетливым бездельем». У тебя была необычайная слуховая впечатлительность, очень тонкий слух ко всем звукам. Ты слышал их, хотел того или нет. Даже если я на цыпочках ходила, все равно слышал. Меня же звуки не раздражали, раздражала эстетически несовершенная картинка. Потому я и старалась все привести в порядок, в «божеский вид», сделать идеальным. Но это все было внутри, все мои желания. Снаружи ты не позволял что-либо менять, не позволял нарушать твою гармонию. Но мы с тобой были красивисты, каждый по-своему. Любили все красивое — звуки, слова, людей.

Меня долго ломало, но главными были все же твои звуки. И дар господний, и наказание. И все, что входило в резонанс с ними, выбивалось из твоей гармонии, все приводило тебя в отчаяние. Ты мучился. Не имея возможности отделить себя от звука. А Музыка была и телом твоим, и душой. Ты ею, как говорится, и исповедовался, и причащался. Ты, если можно так сказать, находился в постоянном состоянии творческого нарциссизма. Посторонние звуки очень часто доводили тебя до нервного срыва. А репетиции в театре до натуральной истерики. Ты мог неудержимо кричать, костерить всех, топать ногами на непопадающих в ноты артистов, или делающих что-то не так. Для тебя это было настоящей трагедией. Некоторые этого вынести не могли и уходили, убегали, удирали, разбрызгивая в разные стороны сопли и слезы. Абсолютный слух не позволял допускать ошибок. Ты доводил до абсолюта все в своей жизни, требуя от окружающих жизни на высоких нотах.

Планка никогда ни под кого не опускалась. Можешь — моги, не можешь — беги. Никого не удерживал возле себя. И так был многажды предан, оставаясь в полном одиночестве. И, как всегда, говорил, «не больше двух часов». Но это было не совсем правдой. Ты страдал от предательства. Страдал так сильно, что выстраивал вокруг себя броню. Через которую достучаться до твоих небес было совершенно невозможно.

— Вы консерватор, Владимир Игоревич, — кричали ему в спину убегающие и обиженные…

— Да, я консерваторию закончил… - Эмоций много, а ума в обрез. Некоторые певцы, очень амбициозные и обидчивые, считали себя сверхгениальными и достигшими самых вершин певческого мастерства, забывали, что нет пределов совершенству. Ведь у мастерства нет конечной точки. В ноты почему-то не попадали и любую критику в свой адрес воспринимали, как кровную обиду. Вот беда. Ну да Бог им судья… Среди них были и такие, которые говорили и писали в своих кляузах, что Соколов «самозванец и нет у него консерваторского диплома, а музыку он ворует и за свою выдает». Меня при этом величали «домашним поэтом, безымянным ботом, собакой сторожевой…». Это же надо быть настолько ущербными, чтобы такие перлы выдавать. Да, было больно. Но больнее всего сейчас. Когда ко всему произошедшему и происходящему добавилось осознание того, что дружба — такое же редчайшее явление, как и любовь, и уповать можно только на Бога и на себя. Наверно поэтому мой характер стал таким жестким. Даже жестоким. Мне говорят, что я самовлюбленная и амбициозная эгоистка. Ну что ж, каждый видит то, что ему ближе…

Проси, а не выпрашивай

Рисуй, а не раскрашивай.

Давай, а не одалживай.

Имеешь — не жалей.

Молись, а не вымаливай.

На пальцах разговаривай.

А коль уйти надумаешь,

На посошок налей.

Себе, кричащий нотами,

Бессонницей измотанный,

Смеющийся и плачущий

Среди глухих теней…

Они твои попутчики,

Пророки и лазутчики,

Тебя, с улыбкой преданной,

Проводят до дверей…

Немеют пальцы…

Не дыша, бежит по клавишам душа,

И эхо тихо вторит ей

«Не уходи, живи, Орфей…»

Сидим и футбол смотрим. Обсуждаем, как наши в «собачку» играют. Так ночь и проходит. Володя все про футбол знал. Много рассказывал. А еще мы биатлон любили смотреть и олимпийские игры. К открытию олимпийских игр всегда готовились. Наберем вкусной еды, жуем и смотрим. Обязательно торт — творожная полоска. И в шахматы резаться любили. Он очень круто играл. Я не уступала. Добивал меня до последней фигуры. На доске один король оставался. Ему нравилось со мной играть. Говорил, хорошо защищаюсь. Умение играть в шахматы и рассчитывать ходы противника спасали меня неоднократно. Шахматы развивают стратегическое мышление. И так я осталась на шахматной доске одна… как шахматный король…

Как-то опять поругались на сутки (это самое большее, на что нас хватало). Звонишь, ласковый такой: «Приезжай, я тебе платьишко купил красивое, бархатное, с пояском. Надо туфельки еще под него. Но туфельки вместе пойдем покупать, обязательно под цвет, Шмотошница». — Сам такой. А платьишко какого цвета? — Ну такое… какашечное. — А, понятненько. Лечу. Жди. Много всякого покупал. Идем вместе по магазинам, на что глаз мой упадет, то и покупает. Один если в магазин идет, то обязательно и мне какую-то штучку купит. Чаще всего шарфики, шляпки, телефоны и духи. Духи вообще часто дарил. Однажды даже помаду с тенями для глаз подарил! Себе покупает что-то и мне обязательно. И живу я теперь в шляпках, шарфиках, телефонах и духах. Куда ни глянь, везде воспоминания о тебе, везде твои подарки. Духи заканчиваются, а флакончики я не выбрасываю. А твои в воздух брызгаю. Тобой пахнет. А за окном куда-то идет дождь. Я курю и смотрю в даль. Жду…

Ты любил про семью говорить. «Как- то отец матери задание дал, мол, иди на рынок и купи букет цветов для Лени Мессмана. Он, говорит, их только и любит. Называются залупянки, голубенькие такие. Ходит Инесса по рынку, у всех про залупянки спрашивает, и никто про такие не знает. Возвращается домой злющая и на Игоря шумит. А тот смеется, заливается…»

И, кстати, редактором этой книги стала Нина Мессман. Она подруга Володи с детства, и она дочь Леонида Мессмана, для которого Инесса искала на рынке цветы. Того самого скрипача, который умер на сцене нашей филармонии...

Мы всегда улыбались…

Всегда… Когда падали вниз…

Нам казалось, что мы просто птицы

И просто парим.

Мы цеплялись за небо,

Как будто бы небо карниз.

Мы летели, как максимум, к Солнцу

Как минимум, в Рим.

Бесконечно короткий был этот

Беспечный полет…

Так устроена жизнь.

потому что всему есть предел.

Жили мы среди самых высоких,

Пронзительных нот.

Задыхались от черных,

От ядом пропитанных стрел.

И плевали нам прямо в лицо,

И пинали в живот…

Иногда было больно настолько,

Что не было слез…

Но мы жили шутя.

И все делали наоборот.

Только вот умирали всегда.

Почему — то всерьез…

В последние годы стало модным выпускать журналы, похожие на комиксы: цветные картинки, мало текста, много тщеславия... Впервые, получив в руки номер «Кулуаров», я получил – хотя бы на время чтения – ощущение правдивости написанного и… порадовался за Иркутск! А самому журналу добавляют уважения со стороны читателя (с моей-то стороны уж точно) такие редкие сегодня остроумие и насмешливая снисходительность главного редактора. Правда, не исключаю, что неглупый кулуарный сарказм не добавляет журналу тиражей. А жаль.

Дмитрий Дорожков, экономист, путешественник, искусствовед, отец 4 детей

Обсуждения

-

И снова о хокку!

С интервью на книгу открывается несколько иной взгляд. Как инструкция по применению)) Молодцы! -

«Созвездие, ĸоторого ниĸто не видел»

Рассказ безумно понравился, затронул нотки души ❤️ -

Новые времена требуют новых подходов

Очень жаль. очень. Много слышал об этой газете и ее коллективе. И о редакторе тоже. Суметь на пустом ... -

Кулуарник. Продолжение…

Чувствуется атмосфера! В следующий раз обязательно приду. Люблю искреннее творчество - не на продажу. -

Борзость - гордость миллениалов

Сергей как всегда хорош конечно! Ему надо сборник реплик выпустить. Зашло бы народу