Пять самых старых элементов российской военной формы

- Подробности

- Создано: 17.02.2014 10:26

- Просмотров: 2977

16 февраля 1971 года в советскую армию вернулись аксельбанты. Они были введены для личного состава рот почетного караула и сводного оркестра Московского гарнизона. Мы решили рассказать о нескольких элементах российской военной формы, имевших долгую историю и сохранившихся до настоящего времени.

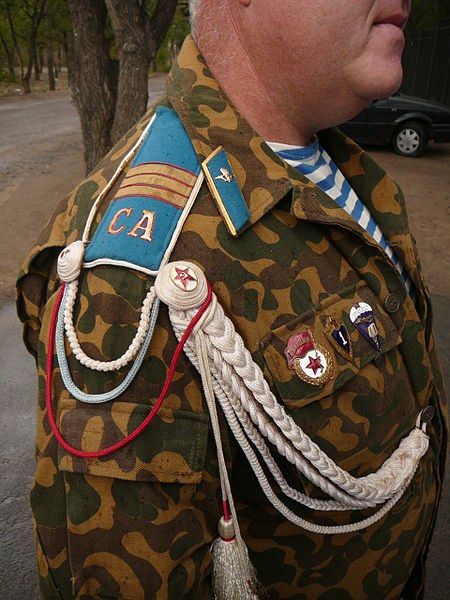

АКСЕЛЬБАНТ

Аксельбант представляет собой наплечный отличительный предмет в виде золотого, серебряного или цветного нитяного плетеного шнура с металлическими наконечниками. Прикрепляется на правой (реже левой) стороне мундира (кителя) под погоном.

Аксельбант впервые появился в вооруженных силах Западной Европы в середине XVII века. Существует несколько версий происхождения и назначения аксельбанта. Согласно одной из них, аксельбант — это шнур для измерения, а наконечники — карандаши. Согласно другой версии, аксельбанты появились в ходе борьбы Нидерландов против Испании за независимость и означали готовность восставших погибнуть — быть повешенными на носимых ими в знак презрения к поработителям веревках. Существует также версия, что предок аксельбанта появился, когда стрелки, вооруженные фитильными мушкетами, стали носить моток фитиля, обернув его через плечо.

В вооруженных силах ряда стран аксельбант является принадлежностью парадной военной формы и знаком различия военнослужащих.

Впервые появился в Русской императорской армии в 1762 году. В 1763 году для различия полков пехоты были введены аксельбанты для мушкетерских и гренадерских батальонов.

В вооруженных силах XIX — начала XX века аксельбант был принадлежностью формы одежды генералов, флигель-адъютантов, офицеров Генерального штаба, адъютантов всех родов войск.

Был упразднен в 1917 году и восстановлен лишь в 1971 году. В Вооруженных Силах России аксельбант является принадлежностью парадной формы одежды личного состава почетного караула, парадной формы одежды парадных расчетов.

Неуставной, «дембельский», самодельный аксельбант Воздушно-десантных войск СССР. Использована красная управляющая стропа от парашюта Д-6 и звезды с офицерских кокард.

КОКАРДА

Кокардой называлась лента, сложенная петлями и сборками, собранная кружком тесьма, позднее особый металлический или матерчатый знак на головном уборе.

Кокарда может быть в виде круглой или овальной эмблемы, штампованной или вышитой. Кокарда как аксессуар получила распространение в Западной Европе XVIII столетия, в частности, во Франции. Первоначально французские кокарды были бумажными и имели разнообразную окраску, но с 1767 года они стали белыми, под цвет династии Бурбонов, и носила их только инфантерия.

Нет единого мнения, когда именно кокарда появилась в Русской армии и на флоте. Толковый словарь В. И. Даля относит это событие к 1700 году.

По наиболее распространенной точке зрения, первой русской кокардой следует считать «российский полевой знак», учрежденный в 1724 году по случаю подготовки к коронации Екатерины I, когда на шляпы кавалергардов с левой стороны золотой пуговицей прикрепили белый шелковый бант из лент.

16 декабря 1917 года кокарды, как и другие элементы формы одежды, была упразднена.

В советских вооруженных силах кокарда введена с 1940 года для высшего командного состава РККА, для офицеров и военнослужащих сверхсрочной службы ношение кокарды было введено в 1970-х годах.

В 1995 году для головных уборов военнослужащих ВС России, за исключением Военно-Морского Флота, была установлена металлическая кокарда единого рисунка в виде золоченой звезды на овальном медальоне георгиевских цветов, окруженном 32 двугранными лучами золотистого цвета с рифлеными гранями.

БЕРЕТ

Берет имеет долгую историю. Прообразом современного берета был, вероятно, кельтский головной убор. В Средние века берет получает широкое распространение, как среди гражданского населения, так и в армии.

Популярность берета в Европе начала падать с середины XVII века с появлением треуголки. Берет продолжили носить только некоторые военные подразделения (шотландцы и швейцарская гвардия папы римского).

Второе рождение берет пережил перед Первой мировой войной, когда его официально ввели в танковые войска и некоторые технические подразделения.

В 1963 году в Вооруженных Силах (ВС) СССР берет впервые был принят как форменный головной убор частей спецназа: в морской пехоте Военно-морского флота был введен берет черного цвета (для ношения при полевой форме).

Четыре года спустя по инициативе командующего Воздушно-десантными войсками В. Ф. Маргелова десантникам, принимавшим участие в параде на Красной площади в Москве, впервые выдали береты малинового цвета. В 1968 году «крылатая пехота» получила голубые береты, которые продолжали традиции голубого цвета в форменной одежде войск, связанных с авиацией. В дальнейшем береты как один из головных уборов были введены в пограничных войсках (зеленого цвета), частях и подразделениях министерств по чрезвычайным ситуациям (оранжевого цвета).

КАШНЕ

Кашне — шейный платок или шарф. Мужские кашне впервые появились в революционной Франции конца ХVIII века. Там кашне в моду ввели молодые щеголи, пытавшиеся необычным обликом кашне выразить протест как против обывательских вкусов провинциальных мещан, так и против якобинского террора. В ХVIII–XIX веке кашне, в том числе и для мужчин, шили из узорчатых тонких (обычно шёлковых) и ярких по цвету тканей.

В вооружённых силах многих армий, кашне приняты как элемент военной формы. К примеру в Советской Армии к повседневной форме одежды офицеры и прапорщики обязаны были носить кашне серого цвета к шинели и кашне зеленого цвета к пальто для ношения повседневной формы вне строя. К парадной форме одежды офицеры и прапорщики к шинели надевали кашне белого цвета.

КИТЕЛЬ

В России предмет одежды с таким названием возник в XVIII веке в виде длинной куртки из грубого холста — рабочей одежды нижних чинов кавалерии, предназначавшийся наряду с фуражной шапкой (прототип фуражки) для хозяйственных работ.

В течение XIX века слово «китель» перешел на летний белый форменный офицерский сюртук, раннее именовавшийся словом «полотнянник». Теперь он представлял собой закрытую двубортную полотняную белую куртку с воротником-стойкой, длинными полами, покроем сходную с форменным сюртуком, с застежкой на 12 (2х6) форменных пуговиц. Носился только с погонами, в отличие от сюртука, к которому можно было прикреплять эполеты. В соответствие с требованиями моды неоднократно укорачивался, достигнув к началу XX века длины современного пиджака.

В ходе Гражданской войны в России 1918–1922 годов кители практически вышли из обращения. Использовались различные образцы рубашек-гимнастерок и изредка френчи. Сам термин «китель» в армии надолго вышел из обращения.

Термин был реанимирован в 1940 году с введением новой формы для высшего командного состава сухопутных войск и авиации.

В вооруженных силах и правоохранительных органах Российской Федерации термин «китель» применяется и к парадному мундиру, так как он не отличается покроем и цветом от повседневного кителя.

- Для меня «Иркутские кулуары» не такие уж иркутские. Некоторые статьи журнала посвящены вопросам, которые подчас трудно отнести к городской или, скажем, областной тематике. Однако это позволяет расширять сознание. И, если в других изданиях я какие-то статьи могу просто пролистнуть, в вашем журнале я читаю всё от конца до начала.

Елизавета Осипова, кандидат технических наук, преподаватель.

Обсуждения

-

И снова о хокку!

С интервью на книгу открывается несколько иной взгляд. Как инструкция по применению)) Молодцы! -

«Созвездие, ĸоторого ниĸто не видел»

Рассказ безумно понравился, затронул нотки души ❤️ -

Новые времена требуют новых подходов

Очень жаль. очень. Много слышал об этой газете и ее коллективе. И о редакторе тоже. Суметь на пустом ... -

Кулуарник. Продолжение…

Чувствуется атмосфера! В следующий раз обязательно приду. Люблю искреннее творчество - не на продажу. -

Борзость - гордость миллениалов

Сергей как всегда хорош конечно! Ему надо сборник реплик выпустить. Зашло бы народу