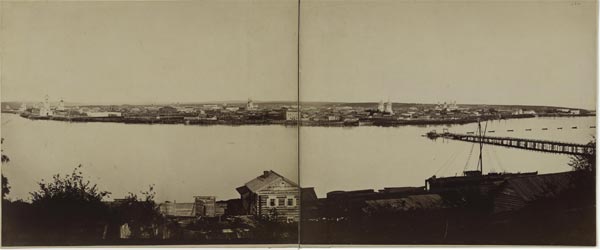

В массовом сознании его судьба никак не связана с историческим контекстом. И вот что тут скажешь? Да, здесь мало по-настоящему старых построек, все их можно пересчитать по пальцам одной руки. Да, здесь практически нет каких бы то ни было памятников. Но тем не менее Глазковскому предместью есть что вспомнить. И нам – тоже! Вспомнить, конечно, со специалистом – бывшим директором Музея истории города Иркутска Вадимом Шахеровым.

На переднем крае

Фамилия Глазков происходит от прозвища Глазок, которое давалось либо людям с большими красивыми глазами, либо любящим подглядывать, глазеть, наблюдать. И трудно представить себе более подходящую фамилию для обитателя казачьей заимки, выполняющей функции сторожевого поста на подступах к острогу. Но изначально все было не столь удачно с точки зрения топонимики. Могутов, Могилев, Михалев, Усов, Паршенников – вот фамилии первых поселенцев в заречном районе, как первопроходцы называли левый берег Ангары.

В конце XVII века именно первопоселенцы должны были своевременно оповестить обитателей острога о приближении неприятеля.

В. Шахеров: Такая мера была вызвана сложной внешнеполитической обстановкой. Монголия в начале XVIII века входит в состав Китайского государства. Ситуация была достаточно сложной, поэтому были и пограничные караулы – Тункинский, допустим, или Бельский остроги. И все равно возле города была сеть небольших заимок-караулов, где жили казаки.

Историки сходятся во мнении, что казачьи заимки-караулы начали создаваться одновременно с острогом. Первое упоминание о заимке иркутского казака Ильи Могутова, состоящей из одного дома, относится к 1675 году. На заимках казаки вели личное подсобное хозяйство, что помимо государева денежного и хлебного жалования позволяло прокормить себя и свою семью. На самом деле гористый левый берег с его вековыми соснами и лиственницами не самое удобное место для занятий сельским хозяйством, но, как известно, на службе нет отговорок.

В. Шахеров: В начале XVIII века в документах уже фигурирует Ефим Глазков – казак, который «брал в аренду рыбные ловли», то есть покупал у города право рыбачить в устье Иркута. То же самое делал, например, Кузьма Могилев – тоже один из первых поселенцев на левом берегу. Иркутску надо было как-то пополнять свой бюджет, и сдача в аренду принадлежавших городу земель и угодий – пашенных, сенокосных, рыболовных и так далее – была одним из способов это сделать.

Казаки держали скотину, сено для которой запасали либо на островах на Ангаре, либо на побережье Иркута в месте слияния его с Каей. Здешние луга до сих пор называют Казачьими. Топоним Глазково появляется в 30-х годах XVIII века и обозначает деревню в несколько дворов. По соседству на берегу Ангары растянулись еще несколько таких же мини-деревушек в три–пять дворов: Михалево, Титово и Кузьмиха. Живущие в них люди заняты, как сейчас бы сказали, в сфере логистики, то есть обслуживают торговые маршруты.

В. Шахеров: Иркутск очень рано вышел на арену международной торговли. В 1684 году первый караван из Монголии подошел через Тункинскую долину к Иркутску. Он состоял из 120 верблюдов, груженных товарами – в основном китайскими. И караваны почти каждый год потом приходили до 90-ого года, когда у Монголии начались проблемы с Китаем. К их приходу в Иркутск съезжались торговые люди, которые стремились обменять пушнину на редкие бухарские товары, китайские ткани и чай. С 90-х годов торговля начала производиться из окрестностей Иркутска. Собирали казенный караван, скупали товары у разных торговцев, и этот караван отправлялся в Китай. Казаки выполняли функцию охраны. На один караван требовалось до 100 человек сопровождающих.

Первые данные о количестве жителей в Глазково появляются в конце XVIII века. Согласно этим данным, в деревне жили 49 мужчин и 62 женщины. Деревня считается самой крупной на этом берегу, может, именно поэтому Кругобайкальский, или Кругоморский, тракт начинают строить именно отсюда.

Кругобайкальский тракт решал важную стратегическую задачу: обеспечивал круглогодичное сообщение с Кяхтой. До этого иркутские купцы возили товары в Кяхту и обратно через Байкал. Переправа была делом опасным, а осенью в сезон штормов и весной во время таяния льда сообщение и вовсе прекращалось, что в сумме давало до четырех месяцев простоя.

В. Шахеров: Новая дорога начиналась в Глазково улицей Кругобайкальской (Терешковой), переваливала через Кайскую и Синюшину горы и шла далее до самого Култука. Если встать у подножья Кайской горы и посмотреть в направлении железнодорожного вокзала, можно и сегодня увидеть остатки того, самого первого, Кругобайкальского тракта. Это трудно себе представить, но еще в середине XX века по этому крутяку поднимались и спускались запряженные в конную упряжь телеги.

За 60 лет функционирования Кругоморского тракта население деревни выросло примерно вчетверо, что, наверное, можно объяснить обыкновенной рождаемостью. Свои стараются селиться поближе к воде, поэтому Набережная улица продолжает расти – она будет оставаться единственной в предместье как минимум до 1877 года.

Может, точнее Могилево?

Самыми распространенными фамилиями в Глазково были, понятное дело, Глазковы, а еще – Могилевы. Причем Могилевы очевидно обосновались здесь раньше Глазковых. К тому же в этом роду было немало уважаемых людей. В ХIХ веке члены этой большой семьи были крупными рыбопромышленниками на Байкале, компаньонами "Товарищества рыбодобычи на Байкале" и пароходчиками. Купец Иннокентий Иннокентьевич Могилев был гласным (депутатом) иркутской городской Думы. Могилевы принимали большое участие в делах глазковской церкви, которая в свою очередь сделала многое для того, чтобы их имена остались в истории. Дмитрий Николаевич Могилев, Степан Иннокентьевич Могилев, Пётр Васильевич Могилев, были в разные годы старостами Николо-Иннокентьевской церкви. А купец Иннокентий Степанович Могилев построил в ней один из приделов.

Вроде бы у прежних жителей деревни были все основания назвать её в честь Могилевых. Почему же предпочтительней оказались Глазковы? Возможно, ответ кроется в необычайной плодовитости представителей данной фамилии? Сколько было детей у первого Глазкова – неизвестно, а вот у его потомков их было предостаточно. К примеру, у Данилы Глазкова, купца-золотопромышленника, жившего здесь на рубеже XIX–XX веков, высланного после революции из Иркутска, было 19(!) детей: 15 своих и 4 приемных. А его правнучка Екатерина Юдинцева, живущая в наши дни в Ангарске, воспитывает 10 детей. И признается: ее мать любила повторять, что «нам, глазковским потомкам, на роду написано быть многодетными».

Но было бы неверно сказать, что Могилевых не замечали на родине. В предместье Глазково вплоть до революции существовала Могилевская улица (Касьянова), как и другая улица, названная в честь аборигенов, – Глушковская (Шмидта).

«Временные» неудобства

До конца пятидесятых годов XIX столетия жизнь в Глазково была связана с рядом неудобств, к которым коренное население привыкло, но которые удерживали иркутян от того, чтобы активно здесь селиться.

Во-первых, почти полтора столетия – до 1859 года в Глазково не было церкви, а значит, собственного погоста. Покойников везли хоронить на правый берег. Это было невозможно делать в период рекостава и ледохода. Набожные глазковцы особенно переживали из-за того, что умиравшие в это время люди не могли встретиться со священником и причаститься.

Во-вторых, не было надежной переправы. Между берегами ходили карбаза, но, чтобы переправиться, его надо было сначала найти, договориться с хозяином, потом полчаса плыть на неуклюжей посудине. В общем, развлечение не для слабаков. А ездить в город надо было хотя бы за покупками. До 1900-х годов в Глазково не было собственного базара, только многочисленные мелочные лавки, где все продавалось втридорога.

Паромная переправа в Глазково

Четыре минуты на «самолете», или Хорошо иметь домик в Глазково

Во второй половине ХIХ века в Иркутск «приплыл» научно-технический прогресс.

В 1857 году из Иркутска в Глазково стало возможным добираться «самолетом» – так тогда называли паром, который двигался вдоль стального троса силой течения. Перемещаться на нем – во всех отношениях приятнее, чем на карбазах. И вообще очень быстро – всего четыре минуты.

В 1859 году стараниями старосты Троицкой церкви Иакова Малкова, жившего в предместье, в Глазково появляется церковь во имя Николая Чудотворца и Святителя Иннокентия, первого иркутского епископа. Однопрестольная, с деревянной колокольней, но зато своя. Поэтому когда в 1879 году Глазково принимает беженцев, потерявших кров в результате самого разрушительного пожара во всей Иркутской истории, некоторые из них остаются здесь жить. В результате численность населения предместья подскакивает до 800 человек. Видимо, в это же время люди начинают строиться на горе – и предместье разрастается вширь.

Кроме того, иркутяне все чаще стали рассматривать левый берег как место для отдыха.

В. Шахеров: Исторически наиболее любимые места летнего отдыха иркутян – участки по Ушаковке. Но Ушаковка всех вместить не могла, и потом, отдых требует некоего разнообразия. Поэтому отдыхали на Конных островах на Ангаре, на острове Любаша в устье Иркута, были интересные места и в Глазково. Постепенно кроме деревенских домов на левом берегу начали появляться дачи.

Вообще-то, первым «дачником» в Глазково можно считать жившего в XVIII веке (?) крестьянина по фамилии Анкудинов. Да, в Сибири бывало и такое. До наших дней дошел акварельный рисунок, на котором изображен массивный причал, крутая лестница и собственно дом вовсе не крестьянского вида.

В ХIХ же веке здесь уже появляются дачники в обычном понимании этого слова, то есть из горожан. Приехавший в Иркутск в 1860 году купец Яков Домбровский строит в Глазково дачу – знаменитую «Луну».

В. Шахеров: В начале 70-х в течение 5–6 лет арендатором этой дачи был некто Краузе. Он был в Верхоленске записан купцом, а в Иркутске владел театром. И он построил в «Луне» летний театр, здесь проходили массовые мероприятия, благо место позволяло. В русско-японскую войну здесь с легкостью разместился госпиталь на 200 человек.

Обзаводится дачей в Глазково и купец Черных. Видимо, она настолько контрастировала с окружающей действительностью, что простодушные глазковцы улицу, на которой она стояла, так и прозвали – Черныховская (Чернышевского).

До нашего времени сохранилась лишь дача в стиле «модерн», выстроенная на улице Александровской (Профсоюзная, 87), гласного иркутской городской Думы и городского головы 1902–1903 годов Болеслава Шостаковича.

Дача "Луна"

Дым над водой

Но по-настоящему массовым отдых в Глазково стал с развитием пароходного сообщения и таких мест отдыха, как «Звездочка» и «Царь-Девица».

В сосновой роще «Звездочка», уходящей от Ангары в гору через распадок, когда-то текли ручьи и, возможно, были маленькие озерца. И как только появилась возможность добраться сюда, роща довольно быстро стала популярной. Был построен причал для пароходов, и по выходным рощу буквально наводняли отдыхающие.

О росте популярности и престижности данного места отдыха свидетельствует запись, сделанная иркутским летописцем Нитом Романовым в июне 1886 года: «На торгах городская дача «Звездочка» (находилась в южной части рощи. – Авт.) осталась снова за Трапезниковым на шесть лет по 225 р. в год. Раньше за нее платилось только по 20 р.».

А неподалеку, возле деревеньки Титово (вблизи современных улиц Игошина, Курчатова) располагалось живописное место с чуть более пологим берегом, нежели на «Звездочке», где можно было купаться, – «Царь-Девица».

Загородный сад "Царь-Девица"

В. Шахеров: Это название входит в обиход в ХIХ веке. Есть как минимум три версии, откуда оно взялось. По версии, подслушанной и записанной Авдеевой-Полевой, в начале XIX века неизвестно откуда приехала сюда девица высокого роста, красивая, очень умная и неустрашимая, которая построила себе избушку, обнесенную чистым тыном. Она держала злых собак. В общем, сделалась местной достопримечательностью. К ней потом ходили за советами и так далее. Вот её якобы прозвали «царь-девицей». По двум другим версиям, это была либо Анна – дочь кузнеца, которого, кажется, звали Артёмом, либо Мария Титова – дочь основателя деревни Титово. В обоих случаях события разворачивались следующим образом: отец уехал в город, и в это время на дом напали разбойники, их было пятеро. Девица взяла топор и всех пятерых покрошила. Якобы эта история наделала шуму, но от наказания ее освободили, посчитав, что она защищалась. В общем, такой триллер середины XVIII века. Это народные предания, за которыми, скорее всего, что-то стоит, но документов не осталось.

В июне 1890 года Нит Романов фиксирует: «Состоялось открытие загородного сада и ресторана «Царь-Девица». Перевозят публику пароходы «Байкалец» и «Тарзан» по 15 копеек с человека туда и обратно. Содержатель сада Симагин».

В 1908-м на месте сада разбили парк «Царь-Девица» – и это место становится самым популярным в городе. В парке было много уютных уголков, а к ресторану с напитками, легкими закусками и кондитерскими изделиями добавился фотопавильон.

В разные годы пассажиров в рощу «Звездочка» и на «Царь-Девицу» перевозили разные пароходы и катера. Самые большие – «Тарзан» и «Николай» – могли взять на борт по 400 человек, «Байкалец» – 200. Остальные: «Ермак», «Михаил», «Иоанн», «Маргарита», «Иркут», «Смелый» – от 20 до 60 человек. О посещаемости левого берега косвенно можно судить по тому, какие суда курсировали между берегами в тот или иной год. Тем более что вечерами суда, как правило, возвращались переполненными:

– 1890 год: «Тарзан», «Байкалец»;

– 1907 год: «Байкалец», «Ермак», «Иркут», «Смелый», «Иоанн»;

– 1908 год: «Тарзан», «Николай», «Байкалец», «Ермак», «Михаил», «Иоанн», «Кучум», «Маргарита»;

– 1910 год: «Иркут», «Маргарита», «Михаил», «Кучум».

По-видимому, раскрученное место спустя несколько лет после второго открытия начало терять популярность. С одной стороны, пропал эффект новизны, а конкуренция с местами массового отдыха на правом берегу, тем же Интендантским садом, нарастала, вдобавок ко всему развивались пароходные маршруты до Мало-Разводной, Чертугеевской Пади и Коноваловского острова.

В итоге парк опустел, а ресторан стал убыточным. В 1910 году газета «Сибирь» под заголовком «Финал сезона в «Царь-Девице» пишет:

«Пристав 4 стана Иркутского уезда публикует, что 5 сентября н. г., в 12 час. дня, в роще «Царь-Девица» будет продаваться движимое имущество владельцев ресторана Максима и Елены Симоновых, состоящее из пианино, лошади, коровы, 15 шт. свиней и разной столовой и чайной ресторанной посуды, — на удовлетворение исков кредиторов Симонова».

Прошло более ста лет, город разросся, но мест массового отдыха на левом берегу не стало больше. Проблема оказалась вечной. Или – очень похожей на вечную…

Продолжение в следующем номере…

Тимофей Ленский

СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ В ВАШЕМ ЖУРНАЛЕ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ И ДОСТУПНЫЙ, И ЭТО ПОДКУПАЕТ, ТАК ЖЕ КАК И ВАША АВТОРСКАЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ. А ВОТ ИЛЛЮСТРАЦИЙ МНОГОВАТО, Я ХОТЕЛ БЫ ПОЛУЧАТЬ ПОБОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ЗНАКОВЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ Я ЗНАЮ. ВЕДЬ ИНОЙ РАЗ НА ОСНОВЕ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ Я ВНОШУ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КОРРЕКТИВЫ В СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НО, КАК ГОВОРИТСЯ, НА ВКУС И ЦВЕТ ТОВАРИЩА НЕТ. КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНО И КАРТИНКИ РАЗГЛЯДЫВАТЬ.

Валерий Лукин, уполномоченный по правам человека в Иркутской области

Комментарии