Бремя открытий

- Подробности

- Создано: 24.10.2016 17:13

- Просмотров: 2087

Свежий рассказ Валентины Рекуновой – о настоящих учёных. Они живут насыщенной жизнью, в которую вторгаются и криминал, и трагические события. Последним днём жизни главного героя стал этот день – 22 октября.

Nike - Shoes & Sportswear Clothing

…В начале девятого музейный сторож стукнул в окно консерватору Станиловскому – они вместе пили чай по утрам: у Егорыча всегда был запас чабреца с сушёной малиной и смородиновым листом, а Антон Михайлович попечительствовал над сахарницей и сухарницей. Он и сейчас, открывая Колесниченко дверь, уже позванивал ключами – значит, в амбар собрался.

В Иркутске и музей отстроен был как усадьба – со служебной квартирой при нём, хозяйственными постройками и конечно же погребом. Несемейный Станиловский больших запасов не делал, а Егорыч без стеснения пользовался казённым погребом, да и в амбаре рядом с пальто Михалыча (шуб он никогда не носил) разместил свой тулуп – для особо морозных ночей. «Будет посохранней, чем дома, – решил. – Там-то задвижка простецкая, а на музейном амбаре американский замок, и серьёзнейший», – слово это Егорыч подхватил у одного из учёных и щедро пересыпал им даже самые пустяковые разговоры. А замок он любовно оглаживал при каждом осмотре, всё более укрепляясь в первоначальном расчёте, что «такой и в полчаса не распилить». Однако же, распилили. И тихохонько – в эту самую ночь.

Ангел-хранитель расторопный попался

Ночь с 13-го на 14 июня 1902 года выдалась очень светлой, и караульные были на редкость трезвы; бойкий их перестук нервировал Козьму Дубкова: «на дело» его взяли впервые, и от волнения тошнило, хотя роль его была очень невелика – держать ящик с инструментами и вслушиваться вокруг.

Старшой вёл его и Носанова какими-то подворотнями, и в конце-то концов оказались они на задах генерал-губернаторского дома. Кузьма, не бывавший в Иркутске прежде, заробел и подумал в совершенном уже смятении: «Да неужто мы будем здесь промышлять?».

Носанов, угадавший его чувства, снисходительно пояснил:

— Не туда глядишь. Левее бери!

В свете фонаря Дубкову открылся… замок с бойницами, а Носанов с важностью продолжил:

—Музей! Знамо, там икспонаты серебряные. А то, может, и золотые...

— Внутрь не пойдём, – отрезал старшой, – амбар почистим и погреб. Заходить будем с тыла, сделаем крюк, и большой.

Дальше всё пошло очень быстро, и Козьма, не раздумывая, повторял за Носановым каждый шаг. Сторож не спал, и Дубков подумал: «Неужто прибьют его?! Нет, я на это не подписывался, не стану!» – с опаской взглянул на старшего, и тот подал знак затаиться. Так простояли они минут пять, не больше, потому что сторож дошёл до складного стула посреди двора и, подумавши, сел. Амбар отсюда отлично просматривался, а вот погреб в обозрение не попадал – и они короткими перебежками проскочили к погребу. Замок и распиливать не пришлось – Носанов открыл его сходу, но после пришлось долго ждать, пока сторож снова пойдёт по кругу. Амбарный замок пришлось пилить в три приёма: каждый раз ждали, пока в эту сторону понесётся извозчик или застучит колотушкой ночной караульный. В амбар Козьма и не заходил – стоял на стрёме, думая: «Ну вот свистну я, а потом? Они что, не тюкнут его?! И не свистнуть нельзя: прибьют!». Но, видно, ангел-хранитель у этого сторожа оказался расторопный, на другой конец усадьбы увёл. Да и Старшой с Носановым не задержались ведь: подсветили, взяли, что могли унести, – и через ограду! На другой стороне поджидал уже и извозчик без номера. Старшой с Носановым быстро побросали в пролётку продукты и вещи, а Козьма засмотрелся на бойницы музейного замка: «И понятно ведь, что ненастоящие, а вот всё одно трепет берёт!» – он сделал шаг вперёд, не думая, что выходит из тени, – и оказался в поле зрения постового, дежурившего у дома генерал-губернатора. Ефим Беляев (бляха номер 4) разминался, меряя шагами фасад, и поначалу не усмотрел ничего подозрительного, но мужчина дёрнулся к лошади, потом от неё – и Беляев рванулся навстречу! Пролётка сорвалась с места, а Ефим ухватил пиджачный ворот хлипкого молодого человека.

Из газеты «Восточное обозрение» от 13 декабря 1901 г.: НОЧНОЙ КАРАУЛ. В заседании городской Думы 11 декабря пересматривалось обязательное постановление Думы о ночном карауле в городе. Г. помощник полицмейстера А.П. Драгомиров сделал обстоятельный доклад. Время караула определяется с 1 сентября по 1 января с 8 часов вечера до 6 часов утра, а в остальное время года – с 9 часов вечера до 5 часов утра. Причём караул содержат лица и учреждения, владеющие недвижимой собственностью, или ответственные арендаторы, если это предусмотрено контрактом. Месячная плата караульному определяется в 20 рублей и может быть распределена между обывателями пропорционально оценочному сбору с имуществ. Караульные участки определяются двухсторонние (от 150 до 200 саженей) и односторонние (не более 250 саженей каждый). Караульных будет более 160. Дума приняла проект единогласно».

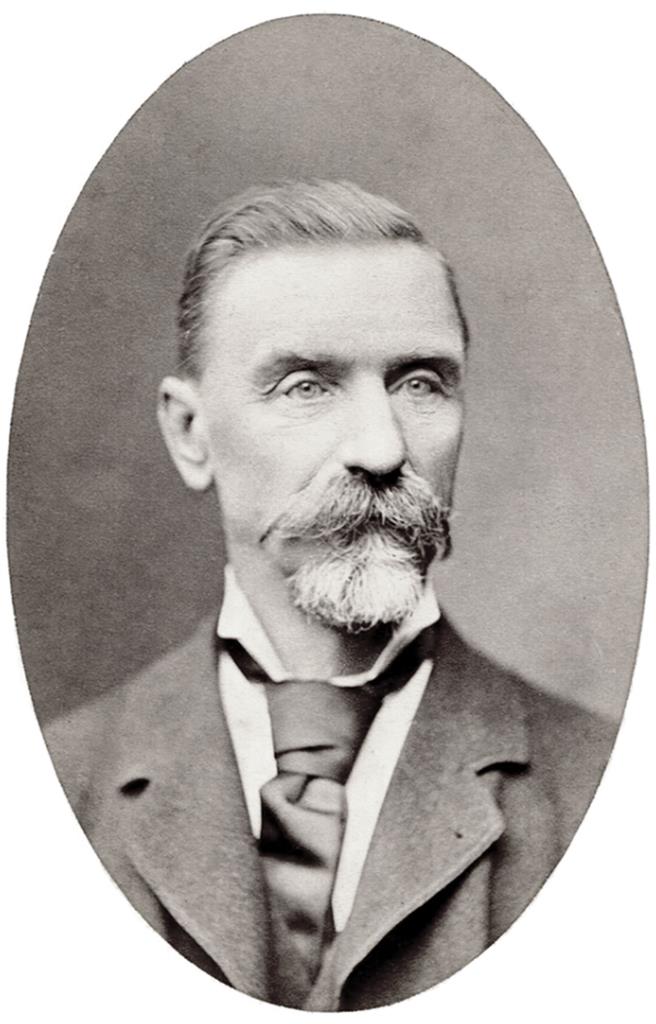

Виктор Годлевский

Да чтоб я ещё раз!

…Когда добрались до квартиры в Знаменском предместье, Старшой, всю дорогу молчавший, бросил Носанову:

— Зря Дубкова взял. Думал, ежели у него сапоги с набором да пиджак, то человек он дельный, а, выходит, дурак. Короче, снимаемся прямо щас – и в Жигалово! Продукты схаваем на тракту, а одежонку-то бросить придётся.

— Да заложили бы хоть за пиво, – чуть не взмолился Носанов. – У Лаврентьича цельную ночь открыто…

— Рискни, если хошь, только ежели где потом опознают тебя, на меня не указывай – всё одно найду и на ленты порежу! И вот что: больше я с тобой не ходок.

В Жигалово Старшой огляделся и надыбал-таки хорошенькое местечко у станции Пономарёвской: там все грузы почтовые как на ладошке и есть где схорониться. Две недели подряд шла обычная письменная корреспонденция, но Старшой умел ждать, и был за это вознаграждён: 22 июля провозили один ящичек необыкновенной работы, почти шкатулку, и Старшой нисколько не усомнился – «драгоценности!» – и стянул их крюком на повороте, да так ловко, что не сразу и спохватились. А он терпеливо добрался до безопасного места и не спеша, осторожненько, не повреждая замка, открыл ящик, набитый… фотонегативами американской географической экспедиции.

«Вот ведь встали же поперёк дороги эти учёные – две осечки подряд! Говорил мне отец: пожалей убогого и блаженного, только не растолковал: учёные – они блаженные и есть. Да чтоб я ещё раз!..»

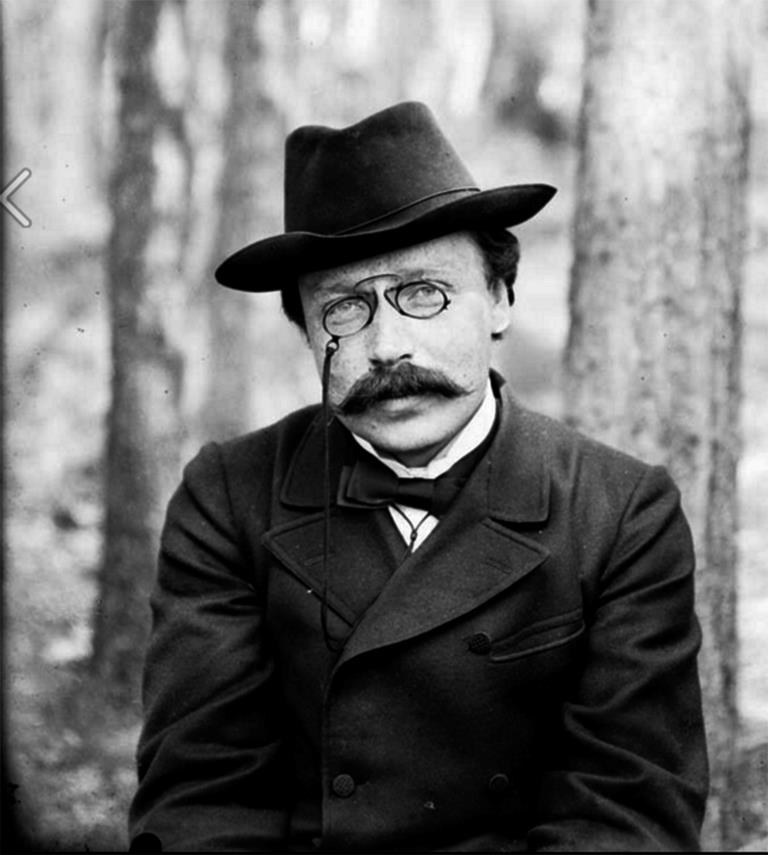

Тем не менее 8 ноября этого же, 1902 года, будучи в Иркутске, решил пройтись у музейного дворика. Он был, кстати, открыт и весь заставлен чуть не игрушками, возле которых хлопотали энергичный бурят и молодой человек в пенсне, округлой шляпе и демисезонном, не по погоде пальто. «А, так вот кого мы оставили налегке в эту зиму», – мельком отметил Старшой, ввинчиваясь в ограду. На амбаре красовался новый замок неизвестной конструкции, и, ухватив его глазом, Старшой усмехнулся: «Видно, на новейший немецкий разориться решили. Да, вас не подтолкнёшь, господа, так вы и не подсуетитесь».

Ему страсть как захотелось увидеть замок на погребе, но юноша в пенсне переключил его на «игрушки»:

— Интересуетесь? Это и в самом деле интересно. Взгляните: среди представленных здесь моделей и механизмы для прокладки дорог, и приспособления для рытья канав, пилки дров. Есть и усовершенствованный плуг, и борона улучшенной конструкции, и даже устройство для выкурки тарасуна!

Ближе к погребу стояли ещё двое блаженненьких. Радовались, конечно:

— Этим летом в Иркутской губернии сошлись сразу четыре экспедиции, – будто о собственном достижении доложил худющий брюнет, наспех застёгнутый на одну только пуговицу и без головного убора.

— Да уж, питерские разразились: полковники уточняют карты, ботаники набивают гербарии, – подхватил одутловатый господин, одетый по-зимнему, и пыхнул на Старшого из трубки.

— Но у них это разово, без системы, в то время как наш отдел Географического общества год от года расширяет и углубляет исследования. Группа Перетолчина этим летом была снова на Косоголе, а оттуда ещё и отправилась на Оку.

— Им бы средств поболее, чтобы не экономить на копейках! Но нынешние-то миллионщики жмутся.

— Снарядил же ведь Шнелле экспедицию на Ботугольский голец!

— Шнелле нужны асбест и медные руды, вот он и расстегнул портмоне.

— Так и прежде так было: за внешней благотворительностью всегда угадывался коммерческий интерес. Да почему бы и нет? Когда интересы совпадают – и дело спорится, и удача заглядывает почаще.

— Кстати, об удаче: нынешнее лето считалось неблагоприятным для экспедиций, не так ли?

— Ну, знаете ли, если каждый месяц сверять с буддистским календарём, многого не сделаешь! Да, этим летом умер переводчик академической экспедиции, но, возможно, он был просто неосторожен или изначально был слаб, и ему не следовало отправляться в дорогу? Да, монголы сожгли у отряда Перетолчина лодку, но что за этим стоит, мы не знаем, – возможно, какое-то недоразумение. Да, подполковник Линда не взял вершину Мунку-Сардык, но кто сказал, что Мунку-Сардык благосклонен к каждому?

— Как местный патриот, соглашусь: величественный Мунку-Сардык, безусловно, вправе посылать неугодным ему и громы, молнии, и потоки дождя, и камни! – расхохотался одутловатый, а Старшой подумал в раздражении: «Мало того, что блаженный, так ещё и погреб закрыл от меня своей широченной спиной!» – и он вернулся к «игрушкам».

Станиловский (он представился) и молчаливый бурят не успокоились, пока не показали ему действие каждого механизма, а прощаясь, «беспальтовый» (так Старшой окрестил его) агитировал почитать завтрашнее «Восточное обозрение».

И не стал бы, но очень уж приставал мальчишка-газетчик. А написал Станиловский вот что: «БУРЯТСКИЙ МЕХАНИК-САМОУЧКА. Инородцем Унгинского ведомства Балаганского уезда Галсаном Митруевым (кузнецом по профессии) привезены в здешний музей несколько моделей машин, изобретённых им для пользы обществу, как он сам выражается. Митруев неграмотен, плохо говорит по-русски и, по-видимому, представляет собою недюжинного самоучку-изобретателя, заслуживающего всякого поощрения. Недостаток средств мешает Митруеву построить свои машины и таким образом доказать основательность и пригодность своих проектов, в целесообразности которых он, впрочем, и не сомневается».

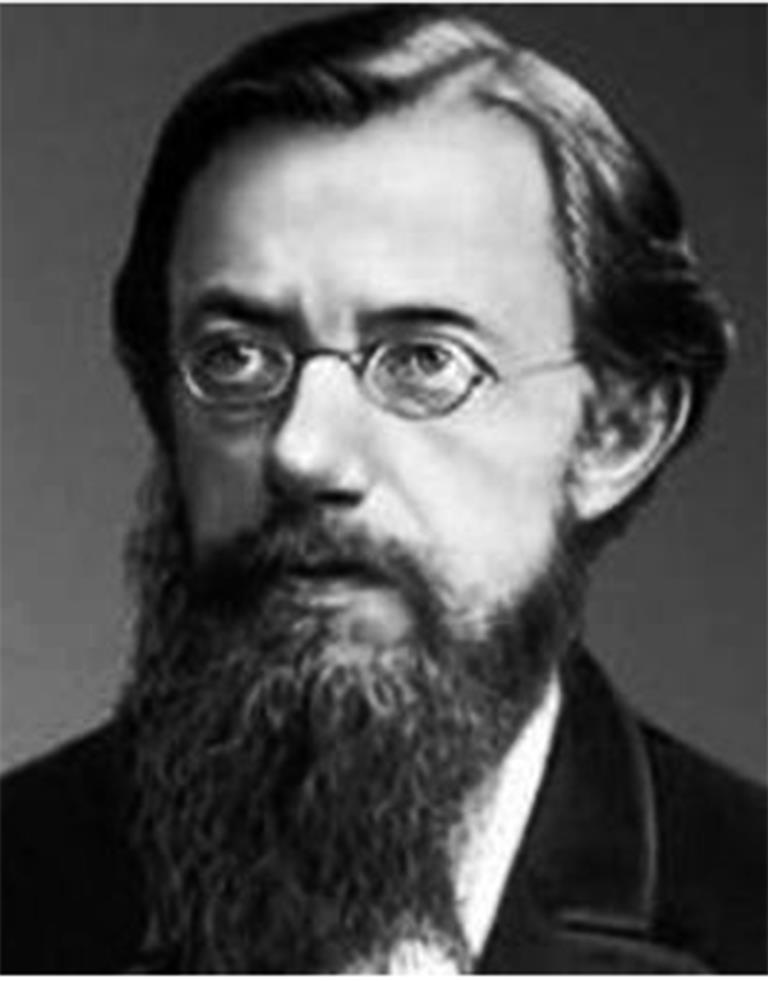

Ян Черский

Верхоленская гора треснула, и дым из неё пошёл…

Вечер 18 октября 1903 года Антон Михайлович Станиловский планировал отдать разбору бумаг, занимавших половину стола, но в начале восьмого постучался Егорыч. Лицо его выражало крайнее оживление, а метла устремлялась в северном направлении. Туда Антон Михайлович и взглянул – и обнаружил, что эта часть иркутского небосклона словно бы выбелена, и сквозь эту странную белизну пробиваются розовые лучи.

Постепенно они становились всё ярче, а ближе к полуночи всё небо над Иркутском сделалось пурпурным.

— Можно думать, что это отблеск северного сияния, – предположил Станиловский, но сейчас же и усомнился: Иркутск ведь расположен в южной части губернии.

—У нас всё быват, – отмахнулся Егорыч, – и сияния эти, и всякое такое другое. Да вы сами видали в прошлогодье, что было.

…В начале сентября 1902-го публика, гулявшая по Верхней Набережной Ангары, пересела на экипажи и двинулась к Якутскому тракту. Там, в четырёх верстах от Иркутска, происходило нечто, что музейный сторож уместил в одно предложение:

— Верхоленская-то гора, значит, треснула, и дым из неё пошёл, будто кто-то засел в ней и курит.

Дмитрий Львович Иванов, начальник Горного управления, объяснял не столь образно, но очень определённо:

— Гора Верхоленская покрыта лесом, что говорит о довольно толстом слое земли у её поверхности. Но под этим слоем, как показывают раскопки, слои песчаника с прослойками каменного угля и углистого сланца. Вот они-то и горят теперь, а то, что все называют трещиной, есть природная скважина для выхода газов. Раскопки показали также, что часть сланцев белого цвета, то есть выгорела в прошлом – значит, то, что мы наблюдаем сейчас, бывало и прежде. Кстати, один такой факт засвидетельствован в «Прозаических сочинениях учеников Иркутской гимназии», изданных в Петербурге в 1836 году.

Лекция Дмитрия Львовича о Верхоленской горе ожидалась в музее к концу октября, когда будут готовы подробнейшие отчёты инженеров Горного управления, но публика не хотела ждать, ни одна экскурсия не обходилась без вопросов про «курящую гору», и Станиловский попросил Иванова выехать вместе с ним на место.

В провинциальном Иркутске персоны оставались ещё на расстоянии вытянутой руки, в отношениях же с музеем и это расстояние сокращалось. Стоило Антону Михайловичу обнаружить интерес к буддистским мистериям, как гласный иркутской Думы, богатейший из местных бурят Пирожков, организовывал выезд в Гусиноозёрский дацан. И знатные иностранцы, делая остановку в Иркутске, устремлялись в музей, повинуясь общему движению. Октябрьским днём 1903-го на экскурсию к Станиловскому пожаловал персидский принц с многочисленной свитой. Она, правда, держалась в сторонке, но Антон Михайлович, натасканный на большие группы, всех тотчас же перемешал и отправил в глубь веков. Принц (возможно, от растерянности) кроме обычных золотых туманов пожертвовал и старинную, весьма ценную монету.

Но самой привлекательной в должности музейного консерватора была возможность увидеть замечательнейших учёных. В феврале 1902-го в Иркутске останавливались, уже на обратном пути из Якутска, господа Герц и Пфицмайер. Они везли с собой мамонта – молодого самца лет двадцати пяти, и очень огорчались, что волки опередили их и съели хобот и часть спины. Станиловский с упоеньем записывал их рассказы и, конечно, использовал их на уроках естествознания в местной мужской гимназии. Да, в Иркутске и неокончившему студенту, каким был Станиловский, давался шанс проявить старание и талант!

Ну а будни музейного консерватора складывались из разных учётно-распределительных действ. К примеру, в августе 1901-го получил посылку в 52 пуда. Из Парижа. Это были коллекции, два года назад отправленные на Всемирную выставку и основательно там перепутанные: вместо нерпы прислали чучело огромного морского тюленя, вместо байкальских неводов – чьи-то морские сети, да и этнографические коллекции прибыли чужие. Собственно, из своих возвратились только звери и птицы, но их чучела сильно подурнели при перевозке. Один только валун зелёного нефрита с реки Белой нисколько не пострадал и не сбился с пути. «И поспел к самому юбилею!» – прибавил музейный сторож Колесниченко, добавляя в заварник шиповника.

Праздновали сыто-пьяно. Но без юбилейных жетонов

В 1901-м Восточно-Сибирский отдел Императорского Русского географического общества отмечал своё 50-летие. Мелькнуло об этом и в российских газетах, и бывшие иркутяне откликнулись телеграммами, денежными переводами. Всего более умилили Станиловского 100 рублей из далёкого села Берского от некоего В.А. Горохова, должно быть, уроженца селенья Гороховского под Иркутском. Местный же обыватель узнавал о готовящихся торжествах по подписке на обед, объявленной через газеты, по дискуссии о юбилейных жетонах (кому давать, а кому не давать, дарить или всё-таки за плату?) Наконец, о близости празднеств напомнило официальное извещение городского головы, что он уступает свою ложу в театре гостям на всё время их пребывания в городе.

11 ноября встречали парижского профессора Жюля Легра, автора известной книги «По Сибири». 17 ноября во всех учебных заведениях города отменили занятия, и избранная молодёжь оккупировала галёрку театра (в музее все просто не поместились бы). К юбилею отдела приурочили и вынесение на фронтон музея фамилий исследователей Сибири. Что до неизбежных застолий, то да, праздновали сыто-пьяно, с обедами сначала у начальника края, затем у председателя ВСОИРГО, затем в «Метрополе», за счёт редакции «Восточного обозрения». Что до юбилейных жетонов, то петербургская мастерская господина Шуберта лишь за месяц до юбилея прислала высочайше одобренные образцы. «Весьма красивые, надобно признать, даже и с золочёной короной; но на каждом жетоне нужно будет ещё выгравировать имя, отчество и фамилию будущего владельца, а если добавить время на исправление неизбежных ошибок и пересылку туда-сюда – ранее февраля не управиться», – прибросил Станиловский. И так и ориентировал всех, включая председателя ВСОИРГО. В качестве утешения прибавляя: «В Иркутске только экспедиции отправляются скоро. Да и Петербург далеко не ушёл».

Из газеты «Восточное обозрение» от 17 ноября 1901 г.: МУЗЕЙ ВСОИРГО принял праздничный вид и украсился флагами и гирляндами. Зал музея обвит гирляндами, убран красным сукном и флагами. На щитах имена путешественников и учёных.

…Первая далёкая экспедиция от имени отдела была совершена Мааком на Амур и Уссури на средства, пожертвованные золотопромышленником Соловьёвым; позднее тот же Маак отправляется в новую экспедицию – на Вилюй. Затем отдел снаряжает экспедицию Лопатина на Витим и в низовья Енисея, экспедиции Кропоткина и Полякова на Витим, Чекановского – на Байкальский хребет, в средние части Енисея, и вместе с Фердинандом Миллером – на Оленек; Дыбовский занимается исследованием пресноводной фауны Байкала, Витковский занимается археологией в окрестностях Иркутска и вдоль берегов Ангары. Наконец, экспедиционная деятельность совершается якутской экспедицией на средства Сибирякова, в которой участвуют антропологи и этнографы Иохельсон, Богораз, Майнов и другие.

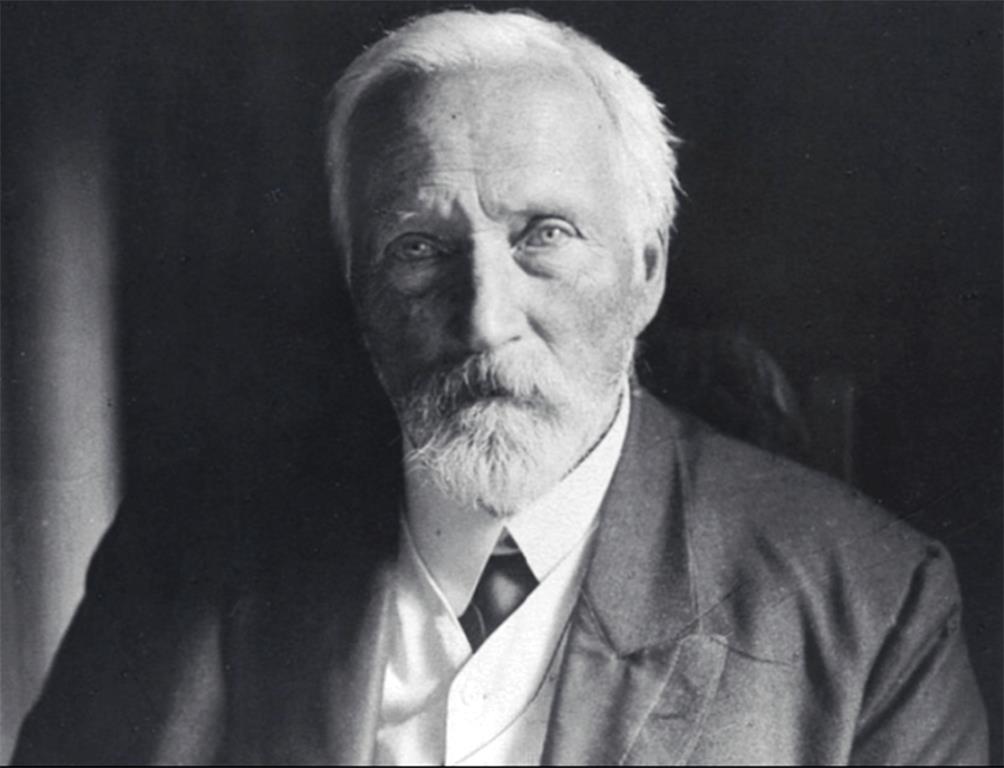

Бенедикт Дыбовский

Трудам и энергии членов ВСОИРГО наука обязана многими открытиями и вкладами в неё. Маак открывает новые ботанические области Приамурья и Маньчжурии, Дыбовский открывает животный мир, населяющий пресные воды Байкала, князь Кропоткин высказывает остроумные соображения о направлении сибирских горных хребтов и о конфигурации северо-восточной части древнего материка Азии, Витковский производит сенсацию открытием в Сибири захоронений каменного века; ещё большую сенсацию в учёном мире производит Ядринцев оповещением об открытом им новом орхонском районе распространения рукоподобных надписей, которые прежде были известны только в долине Енисея, и т.д. Учёной деятельности отдела недостаёт академичности, но зато она жизненнее. Г. П—н.

Из газеты «Восточное обозрение» от 17 октября 1902 г.: НАГРАДА. Переводчики экспедиции гг. Иохельсона и Богораза ясачный юкагир Алексей Долганов и нижнеколымский чукча Айванват по представлению Императорской академии наук награждены большими серебряными медалями «За усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте.

Станиловский Антон Михайлович (1876, г. Любим Ярославской губернии — 22 октября 1905, Иркутск), учёный, краевед, преподаватель, родился в семье полицейского пристава. Учился в Ярославской и Рыбинской гимназиях. В 1894 поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Избирался председателем нелегального студенческого суда. За участие в демонстрации в полугодовой день ходынской трагедии арестован и заключен в Бутырскую тюрьму, исключён из Московского университета. Получил право продолжать образование в Казанском университете, но за работу в студенческом исполкоме и участие в первой Всероссийской университетской забастовке 1899 г. исключён из числа студентов. С сентября 1899 – в Иркутске, активно сотрудничает со ВСОИРГО, избирается консерватором музея, исполняет обязанности правителя дел ВСОИРГО. Убит железнодорожным фельдшером в ресторане «Централь» за отказ встать при исполнении гимна «Боже, царя храни».

Валентина Рекунова

Иркутские кулуары

Я НЕ ПОСТОЯННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ "КУЛУАРОВ", НО КОГДА ЖУРНАЛ МНЕ ПОПАДАЕТСЯ В РУКИ, С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЕГО ПРОСМАТРИВАЮ. КОНЕЧНО, ОТ КОРКИ ДО КОРКИ НЕ ЧИТАЮ, НО КАКИЕ-ТО СТАТЬИ МНЕ ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ

Мария Беликова, маркетолог

Обсуждения

-

Новые времена требуют новых подходов

Очень жаль. очень. Много слышал об этой газете и ее коллективе. И о редакторе тоже. Суметь на пустом ... -

Кулуарник. Продолжение…

Чувствуется атмосфера! В следующий раз обязательно приду. Люблю искреннее творчество - не на продажу. -

Борзость - гордость миллениалов

Сергей как всегда хорош конечно! Ему надо сборник реплик выпустить. Зашло бы народу -

Как я осталась без Тотального диктанта

Статья понравилась. Автор на частной проблеме (как ТД изжил себя и стал просто обыкновенной галочкой ... -

Искусство любви

Ну потому что он её рисовал

Комментарии

Огромное спасибо за удивительно интересные, малоизвестные истории из истории города. Спасибо!